Zuckerverbot macht Unternehmer sauer: Regierung möchte Werbung für Süßigkeiten untersagen

Madrid - Werbung für Süßes, sonst gibt's Saures? Ein geplantes Verbot von auf Kinder abzielende Süßigkeitenreklame löst in Spanien scharfe Unternehmer-Kritik aus.

Man sei "überrascht und empört", klagte der Spanische Verband der Lebensmittel- und Getränkeindustrie (FIAB).

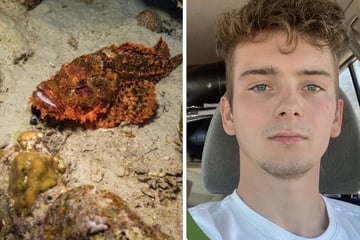

Der Verbraucherschutzminister der linken Regierung in Madrid, Alberto Garzón (36), hatte am Donnerstag angekündigt, das neue Gesetz zur Regulierung der Süßigkeitenwerbung werde 2022 in Kraft treten.

Betroffen sind unter anderem Kekse, Bonbons, Eis, Schokolade und Kuchen sowie Softdrinks, Limos und andere zuckerhaltige Getränke.

Von einem "unbegründeten und ungerechtfertigten Angriff" auf einen Sektor, dessen Arbeiter sich während der Corona-Pandemie durch Einsatz und Professionalität ausgezeichnet und für die Aufrechterhaltung der Versorgung mit Lebensmitteln gesorgt hätten, sprach FIAB-Generaldirektor Mauricio García de Quevedo. Er kritisierte auch die "benutzte Sprache".

"Eine Mitteilung, die davon spricht, Kinder vor der Lebensmittelindustrie zu schützen, ist inakzeptabel." Man dürfe "nicht einen ganzen Sektor kriminalisieren".

Fettleibigkeit ist in Spanien ein großes Problem

Garzón hatte betont, ähnliche Regulierungen, wie sie Spanien nun einführen wolle, gebe es in Europa unter anderem in Großbritannien, Norwegen und Portugal.

Er bezeichnete die Gesundheitslage in Spanien als "besorgniserregend". 23,3 Prozent aller Bürger seien von Übergewicht, 17,3 Prozent sogar von Fettleibigkeit betroffen.

"Das sind insgesamt mehr als 40 Prozent. Das ist alarmierend." Einkommensschwache Familien seien vom Problem doppelt so häufig betroffen als die finanziell am besten situierten Menschen.

In Deutschland hatte die Werbewirtschaft kürzlich Verhaltensregeln geändert und die Altersgrenze für bestehende Vorgaben von 12 auf 14 Jahre angehoben.

Werbung für Kinder unter 14 darf demnach unter anderem keine direkten Aufforderungen zum Kauf oder Konsum enthalten.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa