Bundestag: Spahn-Vorstoß zu Umgang mit AfD stößt auf Widerstand

Berlin - Die Jusos wollen Nachverhandlungen, die SPD-Führung verteidigt den Koalitionsvertrag. Seit Dienstag können fast 360.000 Parteimitglieder abstimmen.

Zwei Wochen haben die Mitglieder der SPD Zeit, über den Koalitionsvertrag mit der Union abzustimmen. Am 30. April soll das Ergebnis bekanntgegeben werden.

Parteichefin Saskia Esken (63) warb in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur um Zustimmung zu dem 144 Seiten starken Vertragswerk.

Auch sie sehe darin zwar einiges an "Licht und Schatten". Die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungszwecke, das Sondervermögen für Investitionen und die Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft hob Esken aber als gute Grundlage für eine Zusammenarbeit zwischen Union und SPD hervor. "Ich gehe davon aus und hoffe, dass wir eine gute Zustimmung bekommen."

Alle wichtigen Infos zur Bundestagswahl und der Regierungsbildung findet Ihr im TAG24-Ticker.

16. April, 8.14 Uhr: Spahn-Vorstoß zu Umgang mit AfD stößt auf Widerstand

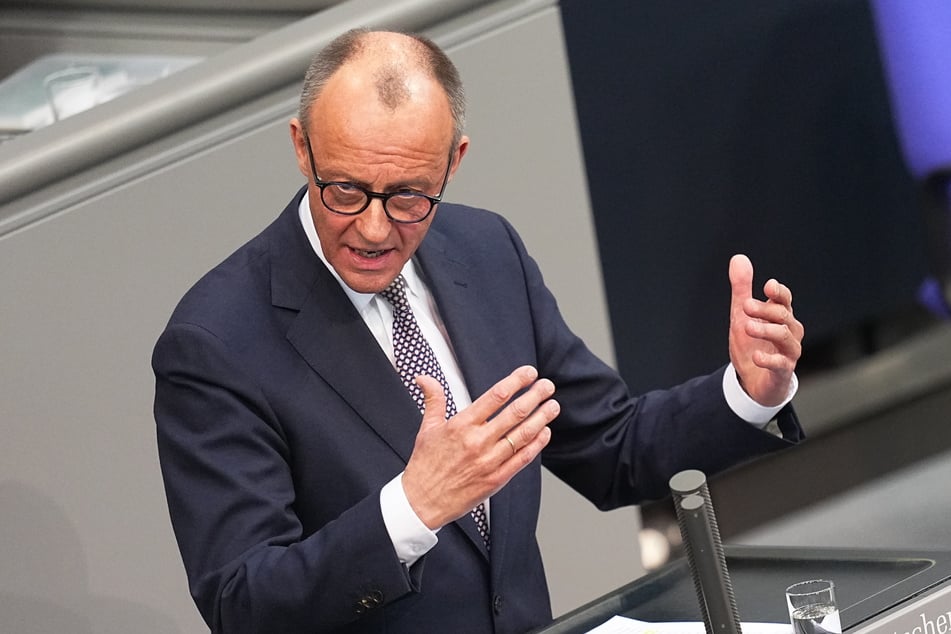

Der Vorstoß von Unionsfraktionsvize Jens Spahn (44, CDU), mit der AfD bei organisatorischen Fragen im Bundestag so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien, sorgt für Unmut beim potenziellen Regierungspartner SPD.

"Die AfD ist keine Partei wie jede andere", sagte Katja Mast (54), Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, dem "Tagesspiegel". "Wir werden unsere demokratischen Institutionen - allen voran unser Parlament - mit aller Entschlossenheit schützen."

Die AfD versuche, "unsere Institutionen zu untergraben", sagte Mast. "Dieser Extremismus stößt auf unseren entschiedenen Widerstand."

15. April, 13.41 Uhr: Esken will mehr Frauen als Männer aus der SPD im Kabinett

SPD-Chefin Saskia Esken hat sich dafür ausgesprochen, dass die SPD mehr Frauen als Männer in das neue Bundeskabinett schickt.

In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur forderte sie, dass vier der sieben SPD-Posten von Frauen besetzt werden. "Frauen stellen die Hälfte der Bevölkerung und wir wollen auch, wie wir manchmal sagen, nicht nur den halben Kuchen, sondern die halbe Bäckerei."

Auf die Frage, ob das vier Posten für die SPD-Frauen bedeuten wird, sagte sie: "Wenn man rechnen kann, ja, dann kommt man auf vier."

15. April, 13.41 Uhr: CDU-Generalsekretär Linnemann will nicht Minister werden

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (47) will kein Minister in der möglichen neuen Bundesregierung aus Union und SPD werden.

Eine entsprechende Meldung der "Bild"-Zeitung wurde der Deutschen Presse-Agentur in Parteikreisen bestätigt. Linnemann will CDU-Generalsekretär bleiben. Zuvor war spekuliert worden, Linnemann könne neuer Bundeswirtschaftsminister werden.

15. April, 9.16 Uhr: Umgang mit AfD - Kretschmer und Amthor springen Spahn bei

Unionsfraktionsvize Jens Spahn (44, CDU) bekommt für seinen Vorschlag, mit der AfD bei organisatorischen Fragen im Bundestag so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien, Zuspruch aus seiner Partei.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49) sagte im ZDF-"Morgenmagazin": "Die AfD ist eine rechtsextreme Partei, sie will die Demokratie abschaffen." Mit ihr könne es keine Zusammenarbeit und keine Koalition geben. Man müsse die AfD mit Sachpunkten stellen. Die eigentlichen demokratischen Rechte für jeden Abgeordneten sollten aber auch für diese Partei gelten, "weil man ansonsten sie stark macht und nicht schwächt."

Spahn hatte in der "Bild" vorgeschlagen, die AfD bei Abläufen im Parlament, Verfahren in der Geschäftsordnung, in den Ausschüssen und der Berücksichtigung von Minderheits- und Mehrheitsrechten zu behandeln wie jede andere Oppositionspartei.

Auch der CDU-Politiker Philipp Amthor (32) nahm Spahn gegen Kritik in Schutz. Spahn sei es doch "ganz offensichtlich nicht um eine Bagatellisierung der AfD" gegangen, sondern "um den berechtigten Hinweis, dass man diese Truppe anstatt durch parlamentsrechtliche Kniffe besser durch eine leidenschaftlich-inhaltliche Auseinandersetzung zurückdrängen sollte", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

15. April, 8.35 Uhr: SPD-Abstimmung über Koalitionsvertrag hat begonnen

Die Abstimmung der SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union hat begonnen.

Wie geplant wurde um 8 Uhr die Online-Plattform freigeschaltet, auf der die gut 358.000 Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten bis zum 29. April um 23.59 Uhr ihre Stimmen abgeben können, wie ein Parteisprecher mitteilte. Am 30. April soll das Ergebnis bekanntgegeben werden.

15. April, 7.16 Uhr: Gewerkschaftsbund wehrt sich gegen längeren Arbeitstag

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hält nichts davon, eine längere tägliche Arbeitszeit zu ermöglichen.

Das Arbeitszeitgesetz müsse ein Schutzgesetz für die Gesundheit der Beschäftigten bleiben, sagte die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi (57) der "Augsburger Allgemeinen". Bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD sei es "zur politischen Verhandlungsmasse geworden, was ein schwerer Fehler ist".

14. April, 20.45 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil warnt

Vor dem Start des SPD-Mitgliedervotums über den Koalitionsvertrag mit der Union hat die Parteispitze eindringlich um Zustimmung geworben und vor einem Scheitern gewarnt.

"Ich möchte, dass wir uns nicht wegducken, und ich möchte, dass wir die Zukunft dieses Landes gestalten", sagte Parteichef Lars Klingbeil (47) auf einer Dialogkonferenz in Hannover. Zuvor hatten sich der Juso-Bundesvorstand und mehrere Landesverbände der Parteijugend wegen der Migrations- und Sozialbeschlüsse klar gegen den Koalitionsvertrag gestellt und Nachverhandlungen gefordert.

Klingbeil entgegnete, dass diese Rechnung nicht aufgehen werde. "Wenn das scheitert, dann wird es Neuwahlen geben, oder dann wird es vielleicht eine Minderheitsregierung geben." Nachverhandlungen werde es aber nicht geben. Stattdessen bestehe die Gefahr, dass die Kräfte in der Union gestärkt werden, die für eine Normalisierung des Verhältnisses zur AfD sind. "Wenn wir scheitern, dann werden die lauter."

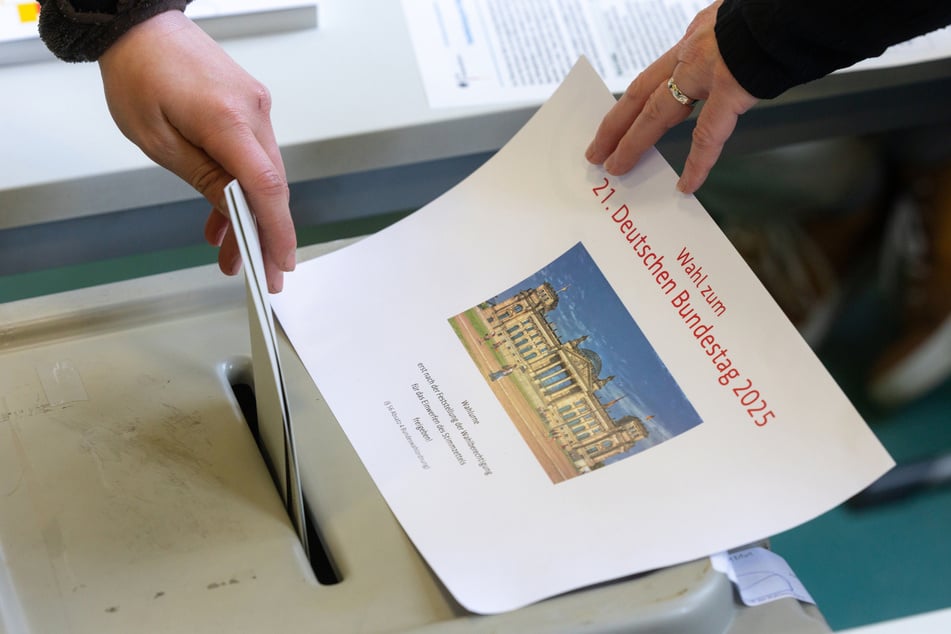

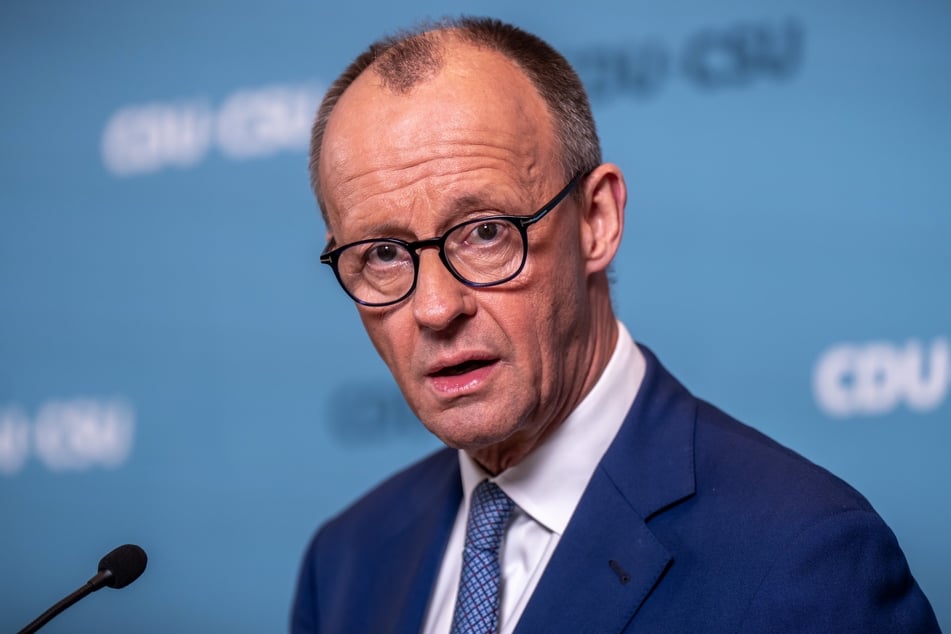

14. April, 13.22 Uhr: Termin für Kanzlerwahl steht

CDU-Chef Friedrich Merz (69) soll am 6. Mai vom Parlament zum Bundeskanzler gewählt werden.

Das teilte der Bundestag mit. Voraussetzung ist die Zustimmung von CDU, CSU und SPD zum Koalitionsvertrag.

14. April, 11.40 Uhr: Juso-Führung sagt Nein zu Koalitionsvertrag

Unmittelbar vor Beginn des SPD-Mitgliedervotums über den Koalitionsvertrag mit der Union hat sich die Parteijugend klar dagegen positioniert.

"Unser Votum lautet Ablehnung", sagte der Vorsitzende der Jungsozialisten, Philipp Türmer (29), in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv. "Für die Zustimmung der Jusos bräuchte es deutliche Nachbesserungen." Zu dieser Haltung sei der Bundesvorstand in enger Abstimmung mit den Landes- und Bezirksverbänden gekommen.

14. April, 6.17 Uhr: SPD-Führung wirbt um Zustimmung zu Schwarz-Rot

SPD-Chef Lars Klingbeil (47) wirbt vor dem Start des Mitgliedervotums zum Koalitionsvertrag um Zustimmung für eine schwarz-rote Bundesregierung.

"Dazu gehört dann auch ein Kanzler Friedrich Merz - und ich traue ihm zu, dass er unser Land in diesen schwierigen Zeiten gut führen wird", sagte Klingbeil in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Von Dienstag an und bis zum 29. April können alle gut 358.000 SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen.

12. April, 17.06 Uhr: Neue Bundesregierung soll am 6. Mai ihre Arbeit aufnehmen

Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) kündigte im "Handelsblatt" an, dass die neue Bundesregierung am 6. Mai ihre Arbeit aufnehmen soll.

Bevor Merz zum Kanzler gewählt werden kann, müssen die SPD-Mitglieder sich in einer vom 15. bis 29. April geplanten Befragung sowie die CDU auf ihrem am 28. April geplanten kleinen Parteitag für den von Union und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag aussprechen. Die CSU-Gremien hatten diesen bereits am Donnerstag gebilligt.

12. April, 12.36 Uhr:Bürokratieabbau bringt angeblich Einsparung von 26 Milliarden Euro

Unternehmen und Bürger könnten durch den im schwarz-roten Koalitionsvertrag geplanten Bürokratieabbau nach Angaben aus der Union mindestens 26 Milliarden Euro sparen.

Allein die Reduzierung von Melde- und Berichtspflichten für die Wirtschaft mache 16 Milliarden Euro im Jahr aus, sagte der Unions-Abgeordnete Hendrik Hoppenstedt (52) der Deutschen Presse-Agentur. "Damit wird diese Art von Bürokratiekosten um 25 Prozent gesenkt." Dazu kämen weitere Maßnahmen im Volumen von zehn Milliarden Euro im Jahr, von denen zum Teil auch die Bürger direkt profitierten.

12. April, 10.38 Uhr: SPD-Frauen wollen Esken als Parteichefin oder Ministerin

Frauen in der SPD wollen Saskia Esken (63) weiter als Parteichefin haben - oder sie als Ministerin sehen.

"Natürlich wäre es gut, bliebe Saskia Esken unsere Parteivorsitzende. Aber natürlich ist sie auch für ein Ministeramt geeignet und bestens vorbereitet", sagte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der SPD-Frauen, Maria Noichl, dem "Tagesspiegel".

12. April, 10.24 Uhr: Spahn für anderen Umgang mit AfD im Bundestag

Unionsfraktionsvize Jens Spahn (44, CDU) rät dazu, mit der AfD bei organisatorischen Fragen im Bundestag so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien auch.

Spahn sprach in der "Bild" von Abläufen im Parlament, Verfahren in der Geschäftsordnung, in den Ausschüssen und der Berücksichtigung von Minderheits- und Mehrheitsrechten. "Da würde ich einfach uns empfehlen, mit der AfD als Oppositionspartei so umzugehen in den Verfahren und Abläufen, wie mit jeder anderen Oppositionspartei auch."

12. April, 8.50 Uhr: Rentenpläne kosten 50 Milliarden Euro

Die Pläne von Union und SPD für ein stabiles Rentenniveau und bessere Mütterrenten kosten nach Berechnung der Arbeitgeber bis 2031 rund 50 Milliarden Euro.

"Der Koalitionsvertrag lässt leider jegliche Anstrengungen vermissen, das Ausgabenwachstum in der Rentenversicherung zu begrenzen", sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, der Deutschen Presse-Agentur.

12. April, 8.47 Uhr: Koalitionsvertrag laut Queer-Beauftragten "große Nullnummer"

Der Queer-Beauftragte der scheidenden Bundesregierung, Sven Lehmann, warnt mit Blick auf den schwarz-roten Koalitionsvertrag vor Rückschritten für seine Community.

Der Vertrag sei für queere Menschen "eine große Nullnummer", sagte Lehmann der Deutschen Presse-Agentur. "Die Fortschritte und Erfolge der letzten Jahre dürfen von der neuen Bundesregierung nicht zurückgedreht werden."

12. April, 8.43 Uhr: "Jede Ausgabe auf ihre Sinnhaftigkeit überprüfen" - sagt Spahn

Unionsfraktionsvize Jens Spahn (44) hat Sparanstrengungen der voraussichtlichen schwarz-roten Regierungskoalition angemahnt.

"Wir müssen noch sehr, sehr stark konsolidieren. Und wir müssen uns auch die Freiräume erarbeiten für die Reformen, die wir vorhaben", sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung.

11. April, 7 Uhr: Koalitionsverhandlungen standen kurzzeitig vor dem Aus

Die Verhandlungen von Union und SPD über die künftige Koalition drohten in der Schlussphase noch zu scheitern.

"Es gab tolle Momente. Der vergangene Montag war eher schwierig, da stand die Koalition auf der Kippe", sagte CDU/CSU-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (51) dem "Tagesspiegel". CDU, CSU und SPD hatten im Mittwoch eine endgültige Einigung erzielt und ihren Koalitionsvertrag vorgelegt.

11. April, 6.57 Uhr: Schwarz-Rot will bis Sommer andere Stimmung im Land schaffen

Die angestrebte Koalition aus Union und SPD will mit einem Sofortprogramm an Maßnahmen bis zum Sommer einen Stimmungsumschwung schaffen.

In den ersten zehn bis zwölf Wochen nach der Wahl des CDU-Chefs Friedrich Merz (69) zum Kanzler Anfang Mai sollten die vorrangigsten Aufgaben angegangen werden, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (47) am Abend in der ZDF-Sendung von Maybrit Illner (60). Ziel sei, dass "es auch in der Sommerpause schon mal eine andere Grundstimmung in Deutschland gibt".

10. April, 20.54 Uhr: Krankenkassen fordern von Union und SPD Strukturreformen im Gesundheitswesen

Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) sehen das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD nur in Teilen positiv.

Bei Gesundheit und Pflege würden "einige gute Impulse gesetzt", erklärte der BKK Dachverband. Auf die großen Herausforderungen wie die Stabilisierung der prekären Finanzlage oder die Pflegekrise gebe es im Koalitionsvertrag jedoch "keine adäquaten Antworten". Der Vorstandsvorsitzende des BKK Dachverbands, Franz Knieps (68), sprach von einem "Rumdoktern am System statt mutiger Erneuerung".

10. April, 17.23 Uhr: Union fordert von SPD Absage an jegliche Steuererhöhungen

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (54) verlangt von einer möglichen Finanzministerin oder einem möglichen Finanzminister der SPD eine generelle Absage an Steuererhöhungen.

"Steuererhöhungen sind mit uns nicht zu machen. Das haben wir der SPD auch deutlich gemacht, dass das nicht geht. Jeder wird sich daran halten müssen", sagte Dobrindt im Podcast des Nachrichtenportals "Table.Briefings"."Wir reden über Entlastungen in Deutschland und nicht über zusätzliche Belastungen", unterstrich der CSU-Politiker.

10. April, 16.09 Uhr: Söder hält an Klage gegen Länderfinanzausgleich fest

CSU-Chef Markus Söder (58) will die bayerische Klage gegen den Länderfinanzausgleich auch nach dem erfolgreichen Ende der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD aufrechterhalten.

"Die Klage bleibt. Das ist eine grundsätzliche Frage", sagte der bayerische Ministerpräsident nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München.

10. April, 16.08 Uhr: Europäische Armee laut Bundespräsident kein Nato-Ersatz

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) hält eine europäische Armee für keinen gleichwertigen Ersatz für die Nato.

"Wir haben dieser Nato viel zu verdanken. Sie steht im Augenblick in der Diskussion aufgrund von Entscheidungen, oder sagen wir besser, Ankündigungen, die wir aus Washington und dem Weißen Haus hören", sagte er bei seinem Besuch des Zentrums Innere Führung in Koblenz.

10. April, 15.04 Uhr: Söders CSU hofft auf schnelle Regierungsbildung

CSU-Chef Markus Söder (58) setzt nach der großen Zustimmung seiner Partei zum Koalitionsvertrag von Union und SPD auf eine schnelle Regierungsbildung.

"Wir hoffen auf ein gutes Gelingen", sagte der bayerische Ministerpräsident in München. Zuvor hatte der CSU-Vorstand in einer internen Sitzung mit den CSU-Bundes- und Landtagsabgeordneten den Koalitionsvertrag einstimmig gebilligt. Die Partei ist damit die erste, die das Vertragswerk abgesegnet hat.

10. April, 15 Uhr: Woidke rechnet mit Zustimmung zum Koalitionsvertrag

Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke (63) rechnet mit einem Ja seiner Partei zum Koalitionsvertrag mit der Union.

"Ich bin da - zumindest, was meine Partei betrifft - optimistisch, dass es eine Zustimmung gibt, weil natürlich die Herausforderungen für dieses Land groß sind", sagte Woidke. Deutschland brauche dringend eine handlungsfähige Bundesregierung - "gerade in einer Welt, die sich jeden Tag ein bisschen schneller zu drehen scheint und häufig in die falsche Richtung".

10. April, 14.55 Uhr: SPD und Union wiederholen laut Grünen-Fraktion Fehler der Ampel

Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD enthält aus Sicht der Grünen-Fraktion zu viele ungeklärte Positionen und Finanzierungslücken.

Mit Blick auf die Finanzen zeige sich "genau der Fehler, den die Ampel in ihrer Regierungsbildung auch gemacht hat", sagte die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge (40). Dadurch, dass viele der von Schwarz-Rot vereinbarten Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt gestellt würden, verschiebe man den Streit über die Finanzierungsfragen in die Zukunft. "Dann ist der Streit vorgezeichnet und dann ist auch die Enttäuschung für die Menschen vorgezeichnet, weil mit diesem Koalitionsvertrag sind ja jetzt Erwartungen verbunden", fügte sie hinzu.

10. April, 14.53 Uhr: Söder rechnet mit Kanzlerwahl am 6. Mai

Die Wahl von Friedrich Merz (69) zum nächsten Bundeskanzler könnte laut CSU-Chef Markus Söder (58) am 6. Mai stattfinden.

Wenn alles nach Plan laufe, dann könne der Koalitionsvertrag von Union und SPD am 5. Mai unterschrieben werden, tags drauf könne Merz dann im Bundestag gewählt werden, sagte der bayerische Ministerpräsident nach Angaben von Teilnehmern in einer internen Sitzung des CSU-Vorstands in München. Erst nach der Wahl des Kanzlers würden dann die Namen der künftigen Minister bekanntgegeben.

10. April, 14.21 Uhr: CSU billigt schwarz-roten Koalitionsvertrag

Als erste der drei beteiligten Parteien hat die CSU den ausgehandelten Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD gebilligt.

Der einstimmige Beschluss fiel in einer Schalte von Parteivorstand, CSU-Bundes- und Landtagsabgeordneten, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

10. April, 10.40 Uhr: Abschiebeflüge nach Syrien und Afghanistan angekündigt

Die künftige Bundesregierung will nach Angaben von Unionsfraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei (51) regelmäßige Abschiebeflüge nach Afghanistan und Syrien organisieren.

"Darauf können sich die Deutschen verlassen", sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Der erste Flug im Spätsommer 2024 habe gezeigt, dass das funktioniere. "Deswegen sind wir davon überzeugt, dass wir das auch zukünftig, dauerhaft und in wesentlich größeren Bereichen auch hinbekommen."

Frei wies darauf hin, dass von den 240.000 Menschen, die in Deutschland vollziehbar ausreisepflichtig sind, knapp 200.000 eine Duldung hätten. "Sie müssen in jedem Fall das Land verlassen, und zwar eigentlich freiwillig. Denn es gab ein Asylverfahren, es gab im Zweifelsfall auch ein verwaltungsgerichtliches Verfahren. Das muss dann auch Konsequenzen haben."

Zugleich bekräftigte er, dass es Zurückweisungen an den deutschen Grenzen und Ausreisezentren geben solle. "Wir werden auch mit den Herkunftsländern anders sprechen. Es wird Konsequenzen haben, wenn man der völkerrechtlichen Verpflichtung nicht nachkommt."

10. April, 10.23 Uhr: Grüne über CSU-Chef - "Markus Söder war sehr flapsig"

Die Grünen-Co-Vorsitzende Franziska Brantner (45) hat den Auftritt von CSU-Chef Markus Söder bei der Präsentation des Koalitionsvertrags von Union und SPD kritisiert.

"Markus Söder war sehr flapsig, eigentlich mehr ein Showmaster. Angesichts dessen, was in der Welt gerade passiert, fand ich das nicht angemessen", sagte Brantner in einem Interview des Bayerischen Rundfunks (Bayern 2). "Das mag in einem Bierzelt lustig sein, aber wir sind jetzt wirklich in anderen Zeiten."

Söder hatte am Mittwoch bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages mehrfach für Gelächter gesorgt, unter anderem als er deutlich machte, dass es sich bei der schwarz-roten Koalition aus seiner Sicht nicht unbedingt um eine "Liebesheirat" handele - "trotz einer neuen Duz-Männerfreundschaft zwischen Friedrich Merz und Lars Klingbeil, die sich ganz zärtlich entwickelt hat". Dazu zitierte er die alte Bauernregel: "Liebe vergeht, Hektar besteht."

10. April, 6.49 Uhr: Wie die schwarz-roten Pläne auf dem Konto wirken

Ob Steuern, Rente, Bafög oder Förderprogramme: Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD geht es auf vielen Seiten ums Geld der Bürger.

Nach Berechnungen von Steuerexperten des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln enthält der Koalitionsvertrag Entlastungen in einem mittleren zweistelligen Milliardenbereich.

Zwar sind die Pläne oft noch nicht konkret genug für Vorhersagen auf Euro und Cent. Und alles steht unter dem Vorbehalt, dass genügend Geld da ist. Doch es zeichnet sich ab, wer profitiert, wer sparen könnte - und wer künftig eventuell auch schlechter dasteht.

- Einkommensteuer: Das ist noch die größte Unbekannte in der Rechnung. Union und SPD planen eine Steuerreform, die kleine und mittlere Einkommen entlastet - und zwar ab der Mitte der Legislaturperiode, also etwa in zwei Jahren. Doch genauer werden sie nicht: Wer genau künftig wie viel weniger abdrücken muss, ist völlig offen. Sicher ist dafür, dass die Pendlerpauschale steigt: Ab 2026 soll sie ab dem ersten Kilometer 38 Cent betragen - und nicht ab dem 21. Kilometer wie bisher.

- Rente: Ebenfalls im Jahr 2026 soll eine "Frühstart-Rente" eingeführt werden. Für jedes Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr, das in Deutschland eine Schule oder andere Bildungseinrichtung besucht, fließen dann pro Monat zehn Euro in ein Altersvorsorgedepot. Wenn man erwachsen ist, soll man privat weiter einen bestimmten Betrag einzahlen können. Die Erträge aus dem Depot sollen bis zum Renteneintritt steuerfrei sein - ausgezahlt wird das Geld allerdings erst im Rentenalter.

Freiwillige Mehrarbeit: Künftig soll es sich lohnen, freiwillig mehr zu arbeiten - mit Überstunden oder auch im Rentenalter. Auf Zuschläge für Überstunden, die über die tariflich vereinbarte Vollzeitarbeit hinausgehen, soll man keine Steuern zahlen müssen. Menschen im Rentenalter, die freiwillig weiterarbeiten, sollen bis zu 2000 Euro monatlich steuerfrei erhalten können. Auch wer von Teilzeit auf Vollzeit aufstockt, soll steuerlich belohnt werden.

Familien mit Kindern: Wer nach der Geburt eines Kindes nicht oder nur wenig arbeitet und mit seinem Partner nicht zu viel verdient, hat Anspruch auf Elterngeld. Das könnte spürbar steigen, denn Union und SPD wollen sowohl den Mindestsatz als auch den Höchstbetrag angeben. Genaue Zahlen nennen sie aber nicht.

Hohe Mieten: Union und SPD wollen dafür sorgen, dass Vermieter sich besser an die Mietpreisbremse halten, also beim Umzug in eine beliebte Wohngegend nicht zu viel Miete verlangen. Dafür erwägen sie Bußgelder bei Verstößen.

Stromkosten: Dieser Plan soll vor allem die Industrie entlasten, es profitieren aber auch alle Bürger: Die Stromsteuer soll auf den in der EU erlaubten Mindestwert sinken, ebenso Umlagen und Netzentgelte. Dadurch könnte man mindestens fünf Cent pro Kilowattstunde sparen. Erdgas könnte durch die geplante Abschaffung der Gasspeicherumlage günstiger werden. Nach Berechnung des Portals Verivox könnte eine Familie im Einfamilienhaus mit Jahresverbrauch von 20000 Kilowattstunden rund 71 Euro sparen, ein Single-Haushalt mit Verbrauch von 5.000 Kilowattstunden rund 18 Euro.

Bafög: Union und SPD planen zum Wintersemester 2026/2027 eine Bafög-Erhöhung. Die Wohnkostenpauschale für Studenten, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, soll von derzeit 380 auf 440 Euro im Monat angehoben werden. Außerdem soll der Grundbedarf, der aktuell bei 475 Euro im Monat liegt, in zwei Schritten an das Niveau der Grundsicherung angepasst werden: zum Wintersemester 2027/2028 und nochmal ein Jahr später.

Deutschlandticket: Das beliebte Pauschalticket für Busse und Bahnen soll es weiter geben - Fahrgäste müssen sich aber ab 2029 auf höhere Preise einstellen. Bereits zu Jahresbeginn war der Preis des Tickets für den bundesweiten Nahverkehr von 49 Euro auf 58 Euro im Monat angehoben worden. Was es ab 2029 kosten könnte, ist noch offen.

Führerschein: Viele junge Erwachsene können es sich kaum leisten, den Führerschein zu machen. Durch eine Reform der Fahrausbildung soll das wieder bezahlbarer werden. Wie sie das genau erreichen wollen, sagen Union und SPD allerdings nicht.

Flugtickets: Die Luftverkehrsteuer soll wieder gesenkt werden - das könnte sich auf die Preise für Flugtickets auswirken. Airlines hatten unter Verweis auf die höheren Kosten Flüge von deutschen Flughäfen gestrichen. Die Hoffnung könnte auch sein, dass bald wieder mehr Ziele angeflogen werden. Sicher ist das aber nicht.

10. April, 6.42 Uhr: SPD-Generalsekretär wirbt um Zustimmung

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch (56) bat die Parteimitglieder um Zustimmung zu dem 144 Seiten starken Vertragswerk.

"Ich werbe für ein starkes Ja der SPD-Basis, damit wir gemeinsam Verantwortung übernehmen können. Wir haben viel herausgeholt: massive Investitionen in die Zukunft und den sozialen Zusammenhalt, in sichere Arbeitsplätze, bezahlbares Wohnen und einen handlungsfähigen Staat."

Die Parteimitglieder sollen in mehreren Veranstaltungen über den Koalitionsvertrag informiert werden. Am Tag vor Beginn des Votums findet eine sogenannte Dialogkonferenz in Hannover statt, am 26. April eine weitere in Baunatal bei Kassel. Zudem sind weitere kleinere Informationsveranstaltungen online und in Präsenz geplant.

9. April, 22.20 Uhr: SPD-Mitglieder entscheiden bis 29. April über Koalitionsvertrag

Die SPD-Mitglieder entscheiden bis 29. April über die Annahme des mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrags.

Die Befragung aller gut 358.000 Mitglieder beginnt am kommenden Dienstag, wie die Partei nach einem Vorstandsbeschluss vom Abend mitteilte. Sie endet mit Ablauf des 29. April.

9. April, 21.05 Uhr: Merz sichert Umsetzung von neuen Abschreibungsregeln zu

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (69) hat zugesagt, dass die geplanten Maßnahmen zur steuerlichen Entlastung von Unternehmen ungeachtet von Finanzierungsfragen umgesetzt werden.

"Ja, die Maßnahmen kommen", versicherte er auf eine entsprechende Nachfrage im ARD-"Brennpunkt". "Die deutsche Wirtschaft hält viel aus, aber was sie nicht aushält ist Ungewissheit, Unsicherheit - und die beseitigen wir."

9. April, 20.16 Uhr: Koalition will Selbstbestimmungsgesetz auf Prüfstand stellen

Die künftige schwarz-rote Koalition will das von der Ampel verabschiedete Selbstbestimmungsgesetz auf den Prüfstand stellen.

"Wir werden das Gesetz über die Selbstbestimmung im Bezug auf den Geschlechtseintrag bis spätestens 31. Juli 2026 evaluieren", heißt es dazu im Entwurf des Koalitionsvertrags von CDU, CSU und SPD, der noch der Bestätigung durch die Parteien in den kommenden Wochen bedarf.

9. April, 19.36 Uhr: Gespräche zu Zurückweisungen laufen laut Söder schon

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder (58) stellt bereits zum Start einer schwarz-roten Bundesregierung eine massive Ausweitung der Grenzkontrollen in Aussicht.

Im Fernsehsender "Welt" versicherte der bayerische Ministerpräsident am Abend, die angepeilten Zurückweisungen an den deutschen Grenzen würden von einem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vom ersten Tag an umgesetzt.

9. April, 18.57 Uhr: Ostbeauftragter künftig im Finanzministerium

Auch in der künftigen Bundesregierung soll es einen Beauftragten oder eine Beauftragte für Ostdeutschland geben, aber nicht mehr im Kanzleramt.

Die Position soll im Finanzministerium angesiedelt werden, wie es im Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt. Besetzt werden soll das Amt weiter von der SPD.

9. April, 18.21 Uhr: Koalition will auf den Mond

Die voraussichtliche neue Bundesregierung will offensichtlich ziemlich hoch hinaus und nimmt dabei verstärkt das Weltall in den Blick.

So soll nicht nur das bisherige Bundesministerium für Bildung und Forschung zu einem Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt umgebaut werden, auch eine Mondlandung unter deutscher Beteiligung wird im Koalitionsvertrag von Union und SPD angestrebt.

"Astronautische Weltraummissionen inspirieren die nächste Generation zu Höchstleistungen. Wir streben an, dass eine deutsche Astronautin oder ein deutscher Astronaut im Rahmen einer internationalen Mission zum Mond fliegt", heißt es in dem Papier. Raumfahrt wird als Zukunfts- und Schlüsseltechnologie bezeichnet.

9. April, 18.12 Uhr: Schwarz-Rot heißt "Hoffnungslosigkeit" - heftige Kritik von links

Die Linke übt scharfe Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD.

Dieser ignoriere Probleme wie hohe Mieten, hohe Preise, den bröckelnden Zusammenhalt der Gesellschaft und die Zerstörung des Planeten, sagte Parteichefin Ines Schwerdtner (35). "Komplett mutlos, fantasielos und ohne sozialen Kompass präsentiert sich hier diese Koalition der Ignoranz und der Hoffnungslosigkeit." Die Politik werde den Weg für rechte Parteien ebnen.

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek () ergänzte, die Sicherung des Rentenniveaus auf 48 Prozent reiche nicht. "Das ist nichts anderes als eine Fortschreibung von Altersarmut", meinte sie. "Anstatt dieses Elend zu zementieren, muss das Rentenniveau endlich wieder auf 53 Prozent erhöht werden." Auch die Pläne zur Migrationspolitik kritisierte sie.

9. April, 17.58 Uhr: Grüne lassen kein gutes Haar am Koalitionsvertrag

Die Grünen haben eine vernichtende Bilanz über den Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD gezogen.

Parteichef Felix Banaszak (35) nannte den Auftritt der Parteispitzen der geplanten schwarz-roten Koalition peinlich. "Dieser Klamauk, den wir da gerade gesehen haben, der wird der Lage nicht gerecht."

Deutschland und die Welt stehen nach den Worten Banaszaks vor drei großen Problemen: der Umwelt- und Klimakrise, der Erosion der regelbasierten Ordnung auf der Welt und das globale Erstarken des Rechtsextremismus. Auf keine dieser Krisen hätten die möglichen Koalitionäre "auch nur den Hauch einer Antwort".

9. April, 17.18 Uhr: FDP-Politiker Dürr bescheinigt Union und SPD "Mutlosigkeit"

Der FDP-Politiker Christian Dürr (47) hat die Pläne von Union und SPD für eine gemeinsame Bundesregierung kritisiert.

"Deutschland wird zukünftig von Mutlosigkeit regiert. Mit dem Koalitionsvertrag steht es schwarz auf weiß: Mit Friedrich Merz und seiner schwarz-roten Koalition bleibt der versprochene Politikwechsel aus", sagte Dürr, der Vorsitzender seiner Partei werden will, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

9. April, 17.17 Uhr: Wagenknecht sieht Land auf dem Weg in "Merzession"

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht (55) sieht die Koalitionsvereinbarung von Union und SPD sehr kritisch.

"Der Koalitionsvertrag gibt keine Antwort auf Wirtschaftskrise und Handelskrieg", erklärte die Bundesvorsitzende des Bündnisses Sahra Wagenknecht. "So droht ein drittes und viertes Rezessionsjahr unter Schwarz-Rot: die Merzession." Damit werde der künftige Kanzler Friedrich Merz die AfD weiter stärken. Wagenknecht forderte "vernünftige Abgeordnete" und die Basis von Union und SPD auf, den Koalitionsvertrag zu stoppen.

9. April, 17.03 Uhr: Kein Bürgergeld für neue Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Neue Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen kein Bürgergeld mehr bekommen, sondern die geringeren Leistungen für Asylbewerber.

Darauf haben sich CDU, CSU und SPD bei ihren Koalitionsverhandlungen verständigt.

9. April, 16.59 Uhr: Schwarz-rote Koalition plant keine Rückkehr zur Atomkraft

Union und SPD wollen bis auf Weiteres keine Rückkehr Deutschlands zur Nutzung von Atomenergie prüfen.

Das geht aus dem Entwurf für den Koalitionsvertrag hervor, auf den sich CDU, CSU und SPD geeinigt haben. Darin finden sich, anders als es sich zunächst angedeutet hatte, keine Regelungen zum Thema Atomausstieg.

9. April, 16.57 Uhr: Senkung der Körperschaftsteuer ab 2028 geplant

Union und SPD wollen Unternehmen steuerlich entlasten.

Dafür sollen zuerst steuerliche Abschreibungsregeln angepasst werden, danach soll die Körperschaftsteuer sinken. Das geht aus dem Koalitionsvertrag hervor, dem die drei Parteien vor Inkrafttreten noch zustimmen müssen.

9. April, 16.54 Uhr: Union und SPD planen Kaufanreize für E-Autos

Union und SPD wollen die Nachfrage nach Elektroautos wieder stärker ankurbeln.

"Wir werden die E-Mobilität mit Kaufanreizen fördern", heißt es im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Genauere Angaben zur Höhe und mögliche Bedingungen wurden nicht festgeschrieben.

9. April, 16.52 Uhr: Koalitionäre planen mehr neue Militärtechnik

Union und SPD wollen in einer gemeinsamen Bundesregierung den Weg zur Einführung moderner Militärtechnik freimachen.

Dazu seien auch ein vereinfachter Zugang und ein vertiefter Austausch mit Forschungseinrichtungen, dem akademischen Umfeld, Start-Ups und der Industrie notwendig, heißt es im vereinbarten Text für einen Koalitionsvertrag.

Dies gelte insbesondere für die Bereiche: Satellitensysteme, Künstliche Intelligenz, unbemannte, auch kampffähige Systeme, den sogenannten Elektronischen Kampf, Cyber, den Einsatz von Software sowie Hyperschallsysteme.

9. April, 16.50 Uhr: Koalitionsvertrag holt Deutschland laut Söder aus der Defensive

Der Koalitionsvertrag von CSU, CDU und SPD holt Deutschland nach den Worten von CSU-Chef Markus Söder (58) außenpolitisch aus der Defensive.

Der Vertrag sei auch ein "Signal an das Ausland, Deutschland ist nicht wehrlos, wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand", sagte der bayerische Ministerpräsident nach der Einigung von Union und SPD in Berlin. Zugleich sei der Koalitionsvertrag auch ein Zeichen an die Bevölkerung, "wir kümmern uns um euch".

9. April, 15.51 Uhr: Regierung soll Anfang Mai an die Arbeit gehen

Der CDU-Chef und wahrscheinlich künftige Bundeskanzler Friedrich Merz (69) geht davon aus, dass die neue Bundesregierung Anfang Mai stehen wird.

Er erwarte eine Zustimmung von CDU, CSU und SPD zum Koalitionsvertrag "und dass wir dann Anfang Mai mit einer neuen Bundesregierung an die Arbeit gehen können", sagte er nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen.

Er erwarte, "dass es unserem Land dann auch bald wirklich besser geht und wir Zuversicht, Mut und auch wieder ein bisschen mehr Zukunft in diesem Land gemeinsam erarbeiten".

9. April, 15.29 Uhr: So sehen die Eckpunkte des Koalitionsvertrags aus

Bei einer Pressekonferenz im Paul-Löbe-Haus haben Union und SPD die wichtigsten Eckpunkte des Koalitionsvertrags vorgestellt.

Sie lauten:

Stopp des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte: Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sollen zwei Jahre lang keine Familienangehörigen mehr nach Deutschland holen dürfen. Dies soll nur noch in Härtefallen erlaubt sein.

- Verschärfung beim Bürgergeld: Mit einer "neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende" sollen nach dem schwarz-roten Koalitionsvertrag schärfere Sanktionen bis zum vollständigen Entzug der Leistungen greifen können.

Wegfall der beschleunigten Einbürgerung für gut Integrierte: Die von der Ampel-Regierung beschleunigte Einbürgerung nach drei Jahren für besonders gut integrierte Zuwanderer soll wieder abgeschafft werden. An der Reduzierung der Wartefrist für normale Einbürgerungen von acht auf fünf Jahre und an der Erlaubnis für den Doppelpass will man aber festhalten.

Höherer Mindestlohn: Für nächstes Jahr wird ein Mindestlohn von 15 Euro pro Stunde angepeilt. Die Entscheidung darüber bleibt jedoch bei der zuständigen Kommission von Experten, Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

Freiwilligkeit bei Wehrdienst: Es soll ein neues und zunächst auf Freiwilligkeit basierendes Wehrdienstmodell eingeführt werden. Noch in diesem Jahr sollten dazu die Voraussetzungen für eine Wehrerfassung und Wehrüberwachung geschaffen werden.

Nationaler Sicherheitsrat: Durch die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrats sollen wesentliche Fragen einer integrierten Sicherheitspolitik koordiniert und eine gemeinsame Lagebewertung vorgenommen werden.

Wieder Vorratsdatenspeicherung: Telekommunikationsanbieter sollen künftig dazu verpflichtet werden, IP-Adressen für mögliche Ermittlungen drei Monate lang zu speichern. Wegen rechtlicher Unsicherheiten war die alte Regelung zur Vorratsdatenspeicherung seit 2017 nicht mehr genutzt worden.

Höhere Pendlerpauschale: Union und SPD wollen Pendler steuerlich entlasten. Die Pendlerpauschale soll ab 2026 bereits vom ersten Kilometer an bei 38 Cent liegen.

Festgeschriebenes Rentenniveau: Das aktuelle Rentenniveau von 48 Prozent soll gesetzlich festgeschrieben werden. Diese Haltelinie beim Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente im Verhältnis zum durchschnittlichen Lohn in Deutschland soll bis 2031 gelten.

Industriestrompreis: Rot-Schwarz plant einen Industriestrompreis zur Entlastung energieintensiver Unternehmen.

9. April, 15.02 Uhr: Deutschlandticket soll auch nach 2025 bleiben

Das Deutschlandticket für den Nahverkehr soll nach dpa-Informationen auch nach 2025 erhalten bleiben, Nutzer müssen sich aber von 2029 an auf Preiserhöhungen einstellen.

Darauf haben sich CDU, CSU und SPD in ihren Koalitionsverhandlungen verständigt, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

9. April, 13.53 Uhr: Minister-Liste für neue Regierung kursiert im Netz

Vor der wichtigen Pressekonferenz um 15 Uhr zur Vorstellung des Koalitionsvertrags kursiert bereits ein Liste zu den Ministerposten der neuen Regierung im Netz.

Wie die Frankfurter Rundschau aus Unionskreisen erfahren haben will, sollen die einzelnen Ämter wie folgt besetzt werden:

- Wirtschaftsminister Carsten Linnemann (47, CDU)

- Finanzminister: Lars Klingbeil (47, SPD)

- Innenminister: Alexander Dobrindt (54, CSU)

- Arbeitsministerin: Bärbel Bas (56, SPD)

- Verteidigungsminister: Boris Pistorius (65, SPD)

- Infrastrukturministerin: Ina Scharrenbach (48, CDU)

- Gesundheitsminister: Tino Sorge (50, CDU)

- Umweltminister: Andreas Jung (49, CDU)

- Außenminister: Johann Wadephul (62, CDU)

- Familienministerin: Silvia Breher (51, CDU)

- Digitalministerin: Kristina Sinemus (61, CDU)

- Justizministerin: Sonja Eichwede (37, SPD)

- Bildungsministerin: Dorothee Bär (46, CSU)

- Landwirtschaftsministerin: Michaela Kaniber (47, CSU)

- Entwicklungshilfeministerin: Svenja Schulze (56, SPD)

- Vorsitzender CDU/CSU-Bundestagsfraktion: Jens Spahn (44, CDU)

- Chef des Bundeskanzleramts: Thorsten Frei (51, CDU)

9. April, 12.07 Uhr: Union und SPD einig

Nach übereinstimmenden Medienberichten sollen sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt haben.

Dessen Ergebnisse sollen um 15 Uhr von CDU-Chef Friedrich Merz (69), CSU-Boss Markus Söder (58) und SPD-Chef Lars Klingbeil (47) vorgestellt werden.

9. April, 11.48 Uhr: Einigung über Top-Ministerien in neuer Regierung

Erste Top-Ministerien in der neuen schwarz-roten Regierung sollen vergeben sein.

Wie BILD erfahren hat, gehen drei Ministerien an die CSU, sieben an die CDU und fünf an die SPD.

So bekommt die CSU das Innenministerium, das Landwirtschafts- und Heimatressort sowie das Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.

Die CDU erhält unter anderem das Außenministerium.

Die SPD kriegt unter anderem das Finanzministerium, das Verteidigungsministerium und das Justizministerium.

9. April, 8.36 Uhr: An diesem Datum soll Merz zum Kanzler gewählt werden

Bei einer Einigung mit der Union auf einen Koalitionsvertrag will die SPD ihre Mitglieder innerhalb von zehn Tagen digital darüber abstimmen lassen.

Aufseiten der CDU entscheidet ein kleiner Parteitag über den Vertrag, bei der CSU reicht ein Vorstandsbeschluss.

Als mutmaßlicher Bundeskanzler in spe hatte Friedrich Merz (69, CDU) ursprünglich das Ziel ausgegeben, bis Ostern eine Regierung zu bilden. Das ist inzwischen nicht mehr zu erreichen. Als mögliches Datum für Merz' Wahl und Vereidigung zum Kanzler steht nun der 7. Mai im Raum.

9. April, 8.12 Uhr: CDU-Arbeitnehmerflügel ruft zu Unterstützung von Merz auf

Der Chef der CDU-Arbeitnehmervereinigung (CDA), Dennis Radtke (45), ruft die Union dazu auf, Einigungen mit der SPD in der Sozialpolitik offensiv zu vertreten.

"Die CDU muss aufhören, sozialpolitische Verbesserungen als Zugeständnisse an die SPD zu sehen, wir müssen sie selbstbewusst vertreten", sagte Radtke den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Zugleich forderte er Zuversicht und Rückendeckung für den CDU-Vorsitzenden und voraussichtlich künftigen Kanzler Friedrich Merz (69, CDU). "Wir brauchen keine Untergangsstimmung, sondern Geschlossenheit und Unterstützung für unseren Vorsitzenden", sagte der CDA-Chef. "Dass ausgerechnet die in der Union, die Friedrich Merz geradezu messianische Fähigkeiten zugesprochen haben, nun enttäuscht sind, dass er nicht über das Wasser gehen kann, aber stattdessen beherzt Realpolitik betreibt, finde ich fatal", sagte Radtke.

1. April, 22.20 Uhr: Union und SPD verhandeln am Mittwoch weiter

Union und SPD setzen ihre Koalitionsverhandlungen nach Beratungen in kleineren Runden fort.

An diesem Mittwoch soll wieder die Hauptverhandlungsgruppe zusammenkommen, wie es am Abend aus Verhandlungskreisen hieß. Ihr gehören 19 führende Vertreter der drei Parteien um CDU-Chef Friedrich Merz (69), CSU-Chef Markus Söder (58) sowie die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil (47) und Saskia Esken (63) an. Die Verhandler treffen sich in der bayerischen Landesvertretung in Berlin.

1. April, 18.14 Uhr: Bundestag überprüft Warburg-Spenden an die SPD

Parteispenden der Warburg Bank an die SPD werden jetzt vom Bundestag auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft.

Der Abschlussbericht des Hamburger Cum-Ex-Untersuchungsausschusses werde "daraufhin ausgewertet, ob es Hinweise auf möglicherweise unzulässige Spendenzahlungen an die SPD gibt", teilte die Bundestagsverwaltung der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "t-online" über den Vorgang berichtet.

1. April, 16.09 Uhr: Union und SPD verhandeln zunächst in Kleingruppen

Vertreter von Union und SPD verhandeln heute zunächst in kleinen Gruppen weiter über die Bildung einer gemeinsamen Koalition.

Mehrere Spitzenpolitiker kamen dafür in der CDU-Zentrale in Berlin, dem Konrad-Adenauer-Haus, zusammen. Die Untergruppen sollen Fragen unter anderem beim Thema Finanzen klären.

1. April, 16.05 Uhr: AfD in Umfrage nur knapp hinter Union

Gut fünf Wochen nach der Bundestagswahl ist die AfD in einer Umfrage auf nur einen Punkt an die Union herangerückt.

Dem Trendbarometer von RTL und ntv zufolge haben CDU und CSU seit der Wahl deutlich eingebüßt und kommen aktuell nur noch auf 25 Prozent, die AfD kann dagegen auf 24 Prozent zulegen, ein Höchstwert für die Partei in der Forsa-Umfrage, wie es bei RTL und ntv heißt.

Die Union hatte die Wahl am 23. Februar mit 28,5 Prozent der Zweitstimmen gewonnen. Die AfD landete mit 20,8 auf Platz zwei.

31. März, 17.38 Uhr: Union und SPD setzen Koalitionsverhandlungen fort

Spitzenvertreter von Union und SPD haben in Berlin ihre Gespräche zur Bildung einer möglichen neuen Regierungskoalition fortgesetzt.

Die Chefverhandler beider Seiten kamen in der CDU-Zentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, zusammen.

31. März, 17.13 Uhr: Söder spricht von "Woche der Wahrheit"

CSU-Chef Markus Söder (58) setzt darauf, dass Union und SPD bei ihren Koalitionsverhandlungen in den kommenden Tagen die zentralen - insbesondere finanziellen - Streitfragen aus dem Weg räumen.

In dieser Woche werde es richtig ernst, sagte Söder vor der Fortsetzung der Gespräche in Berlin. "In dieser Woche müssen wir die großen Durchbrüche erzielen, insbesondere was die Finanzstruktur betrifft", betonte er. "Jetzt kommt die Woche der Wahrheit, würde ich sagen, in der wir die grundlegenden Weichen stellen müssen."

30. März, 21.35 Uhr: Fortführung der Koalitionsverhandlungen am Montagabend

CDU, CSU und SPD setzen am Montagabend ihre Koalitionsverhandlungen fort.

Die Hauptverhandler treffen sich in der CDU-Zentrale in Berlin. Zuvor sollten laut CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (54) noch kleinere Runden zur "Problemlösung" zusammenkommen.

Als größte Knackpunkte gelten die Bundesfinanzen, die Steuer- und Wirtschaftspolitik sowie Wege zur Eindämmung der illegalen Migration. Am Freitag und Samstag hatte die 19-köpfige Verhandlungsgruppe in der SPD-Zentrale beraten, am Sonntag gab es eine Pause.

30. März, 15.29 Uhr: Wirtschaftsverbände mit Appell an Union und SPD

Mitten in den Koalitionsverhandlungen versucht eine Allianz von Wirtschaftsverbänden den Druck auf Union und SPD für grundlegende Reformen zu erhöhen.

In einem Brief zahlreicher Verbände an die Parteispitzen von CDU, CSU und SPD heißt es, bisherige Nachrichten aus den Koalitionsverhandlungen ließen befürchten, dass Betriebe ihre Investitionen wie zuletzt ins Ausland verlagerten oder ganz aufhörten und Investoren um Deutschland einen Bogen machten. "Alles, was Wachstum behindert, muss unterlassen werden. Das Tariftreuegesetz, ein Mindestlohn von 15 Euro oder die Mütterrente sind vor diesem Hintergrund abzulehnen."

Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

30. März, 13.46 Uhr: Koalitionsverhandlungen auf der Zielgeraden

Bei den Koalitionsverhandlungen biegen CDU, CSU und SPD auf die Zielgerade ein - und die kann noch anstrengend werden.

Am Montag setzen die Hauptverhandler ihre Gespräche fort. Am Montagabend soll die Spitzenrunde erneut zusammenkommen, dieses Mal in der CDU-Zentrale. Dobrindt sagte, bevor die große Runde am Montagabend zusammenkomme, gebe es noch kleinere Runden, die als "Problemlösungsrunden" eingesetzt worden seien.

Zu den größten Knackpunkten zählen die Finanzen. Im Bundeshaushalt 2025 sowie der Finanzplanung der kommenden Jahre klaffen ohnehin bereits Milliardenlöcher - obwohl die Lockerung der Spielräume bei der Verteidigung neue Spielräume eröffnet. Bei dem 50 Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz soll es sich um zusätzliche Investitionen handeln.

30. März, 7.18 Uhr: Grünen-Fraktionschefin sieht "Russland-Connection" in CDU

Die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann (63) hat Äußerungen des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (49, CDU) zu Lockerungen der Russland-Sanktionen scharf kritisiert.

"Während Putin weiter Bomben auf die Ukraine wirft, biedert sich Ministerpräsident Kretschmer dem Kriegstreiber wieder an", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz (69) forderte Haßelmann auf, "die Moskau-Connection in seiner Partei schnellstens abzuwickeln".

Der stellvertretende CDU-Chef Michael Kretschmer hatte das kategorische Nein Deutschlands und anderer europäischer Länder zu einer Lockerung der Sanktionen gegen Russland in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur kritisiert. "Das ist völlig aus der Zeit gefallen und passt ja auch gar nicht zu dem, was die Amerikaner gerade machen", sagte er. "Wenn man merkt, dass man sich selber mehr schwächt als das Gegenüber, dann muss man darüber nachdenken, ob das alles so richtig ist."

29. März, 19.30 Uhr: Koalitionsverhandler beraten knapp fünf Stunden

Die Hauptverhandler von CDU, CSU und SPD haben knapp fünf Stunden lang in der SPD-Zentrale in Berlin über die Bildung einer schwarz-roten Koalition gesprochen.

Am Montagabend sollen die Beratungen der Spitzengruppe weitergehen, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (54) nach dem Ende des Treffens am Samstagnachmittag beim Verlassen des Willy-Brandt-Hauses.

Vor den weiteren Gesprächen der Hauptverhandler gebe es auch noch kleinere Runden zur Problemlösung, sagte der 54-Jährige. Zu den Inhalten der Gespräche vom Samstag machte er hingegen keine Angaben. "Wir sind vorangekommen", erklärte Dobrindt lediglich. Man arbeite sich näher an das Ziel heran.

29. März, 12.48 Uhr: Grünen-Fraktionsspitze - "Das grüne Wirtschaftswunder geht erst los"

Die Fraktionsspitze der Grünen im Bundestag sieht mehr Klimaschutz als wesentlichen Treiber bei der wirtschaftlichen Entwicklung.

"Das grüne Wirtschaftswunder geht erst los", sagte die Co-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann (63) dem "Handelsblatt" in einem Doppel-Interview mit der Co-Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge (40). "Ohne Klimaschutz, ohne Transformation kann es auch keinen Wohlstand mehr geben. Ideen der CDU wie das Zurückdrehen des Verbots von Verbrenner-Autos ab 2035 werden der Wirtschaft nicht helfen, sondern nur Unsicherheit schüren und uns im internationalen Wettbewerb zurückwerfen."

29. März, 10.29 Uhr: Union und SPD setzen Beratungen fort - Finanzen im Zentrum

CDU, CSU und SPD setzen ihre Beratungen über eine neue schwarz-rote Koalition fort. Spitzenverhandler kamen am Vormittag - wie schon am Vortag - in der SPD-Zentrale in Berlin zusammen.

Erneut sollte es um den Schwerpunkt Finanzen gehen. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende und schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (59) zeigte sich beim Eintreffen optimistisch: "Wir kommen zu guten Lösungen", sagte sie.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (54) sagte auf die Frage, ob die Runde bis Ostern mit den Verhandlungen durch sei, es sei "eine ganze Menge Arbeit, die ansteht. Aber wir haben einen ambitionierten Zeitplan". Er sei "guter Dinge, dass wir schnell vorankommen können". Die Beratungen liefen ausgesprochen gut, es gebe viel Verständnis für die gemeinsame Lage.

29. März, 8.47 Uhr: Mehrheit der Bürger gegen Änderung bei Wahlrecht

Die Bürger in Deutschland sind die ständigen Änderungen am Bundestags-Wahlrecht offenbar leid. In einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprach sich 47 Prozent der Befragten dafür aus, das aktuelle Wahlrecht beizubehalten. Nur 34 Prozent befürworteten eine erneute Reform. 18 Prozent hatten dazu keine Meinung.

Zuletzt war das Wahlrecht 2023 von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP geändert worden. Durch die Reform wurde die Größe des Bundestages auf 630 Mandate gedeckelt. Bei der Bundestagswahl 2021 waren noch 735 Abgeordnete ins Parlament eingezogen. Erreicht wurde dies durch den Verzicht auf Überhang- und Ausgleichsmandate.

Dazu erhalten einige Wahlkreisgewinner kein Direktmandat mehr, wenn ihren Parteien die nötige Zweitstimmendeckung fehlt. Bei der Wahl im Februar hatte dies zur Folge, dass 23 Gewinner eines Wahlkreises nicht in den Bundestag einzogen.

29. März, 8.43 Uhr: Mehrheit befürwortet mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden

Viele Deutsche halten mehr Befugnisse der Sicherheitsbehörden zur Kriminalitätsbekämpfung und Verhinderung von Terroranschlägen für sinnvoll.

Mit Blick auf die laufenden Koalitionsverhandlungen von Union und SPD, bei denen es auch darum geht, was Polizei und Verfassungsschutz künftig in ihrem Werkzeugkasten haben sollen, sind laut einer Umfrage 62 Prozent der Bürgerinnen und Bürger der Ansicht, die Sicherheitsbehörden sollten mehr Befugnisse erhalten.

Wie die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zeigen, halten 22 Prozent der Wahlberechtigten die aktuellen Befugnisse von Polizei und Inlandsnachrichtendienst hingegen für ausreichend. Lediglich vier Prozent der 2.144 Teilnehmer der Umfrage sprachen sich dafür aus, ihre Befugnisse einzuschränken.

29. März, 8.40 Uhr: Miersch zu Koalitionsgesprächen - "Nichts in Stein gemeißelt"

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch (56) warnt bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD vor pauschalen Kürzungen in allen Ressorts.

"Die pauschale Rasenmäher-Methode, bei der ressortübergreifend zehn bis 15 Prozent gekürzt wird, klingt einfach, kann jedoch fatale Folgen haben", sagte Miersch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Er nannte als Beispiele den Zoll oder die Steuerfahndung. "Wir brauchen mehr Kontrolle, denn durch Steuerhinterziehung entgehen dem Staat rund 100 Milliarden jährlich. Darüber redet die Union aber nicht so gern", sagte Miersch.

28. März, 15.56 Uhr: Sachsens MP knallhart - "Land ist wirtschaftlich am Ende"

Der stellvertretende CDU-Chef Michael Kretschmer (49) erwartet von einer neuen schwarz-roten Regierung, dass sie als Startsignal ein 100-Tage-Sofortprogramm mit konkreten Maßnahmen vorlegt.

"Es muss schnell erkennbar werden, dass jetzt Dinge sich hier verändern", sagte der sächsische Ministerpräsident, der im Kernteam der Koalitionsverhandlungen mit der SPD sitzt, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Dieses Land ist aufgewühlt, ist wirtschaftlich am Ende", kritisierte Kretschmer. "Wir haben Rezession. Wir haben einen Haushalt, der in einer wirklich aktuellen Notlage ist." In den Verhandlungen brauche es das Verständnis: "Wie kann das innerhalb von ein, zwei Jahren gedreht werden?" Es müssten wirtschaftliche Dynamik und zusätzliche Steuereinnahmen erzeugt werden und man müsse das Vertrauen in Demokratie und Rechtsstaat zurückgewinnen.

Zudem müssten "klare neue politische Ansätze zum Thema Migration" in dem 100-Tage-Programm stehen. Bei dem Thema sei Deutschland in den vergangenen Jahren "der Falschfahrer" gewesen, sagte Kretschmer. "Wir haben Europa aufgehalten bei einer konsequenten Flüchtlingspolitik, bei einem konsequenten Außengrenzenschutz."

28. März, 9.39 Uhr: Söder lehnt Steuererhöhungen strikt ab

CSU-Chef Markus Söder (58) lehnt Steuererhöhungen durch die geplante Koalition aus Union und SPD strikt ab.

Sozialdemokraten mögen diese gern, sagte der bayerische Ministerpräsident im ARD-"Morgenmagazin". "Das werden wir nicht tun. Wir brauchen Steuersenkungen", betonte er vor Verhandlungen der Spitzen von Union und SPD am Nachmittag. Zugleich müsse gespart werden. Wo dies geschehen soll, sei einer der schwierigsten Bereiche in den Verhandlungen.

28. März, 6.07 Uhr: Grüne kritisieren erwogene Vorhaben von Union und SPD

Die Grünen kritisieren zahlreiche erwogene Vorhaben der potenziellen Koalitionspartner Union und SPD, darunter solche zur Eindämmung der Migration und zur Sanktionierung von Bürgergeld-Empfängern.

Der Grünen-Innenexperte Konstantin von Notz (54) bezog sich unter anderem auf die abermalige befristete Aussetzung des Familiennachzugs zu Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz, wie es die zuständige Arbeitsgruppe von Union und SPD vorgeschlagen hat. "Das schafft großes Leid und erschwert Integration massiv: Wer ständig Angst um seine Kinder oder Ehepartner haben muss, hat weniger Kraft, hier in Deutschland anzukommen. Kinder würden jahrelang von einem Elternteil oder den Geschwistern getrennt leben müssen", sagte von Notz der "Rheinischen Post".

28. März, 6 Uhr: SPD-Generalsekretär fordert Koalition auf Augenhöhe

Vor Beginn der Hauptverhandlungsrunde für eine schwarz-rote Koalition am Freitag hat SPD-Generalsekretär Matthias Miersch (56) den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz (69) zu einem respektvollen Umgang mit den Sozialdemokraten aufgerufen.

"Es muss auf alle Fälle eine Koalition auf Augenhöhe geben. Man braucht Empathie auch für die Koalitionspartner", sagte Miersch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auf die Frage nach seinen Erwartungen an die Führungsstärke des möglichen nächsten Bundeskanzlers.

27. März, 18.45 Uhr: Bafög-Erhöhung im nächsten Jahr im Gespräch

Union und SPD diskutieren in ihren Koalitionsverhandlungen über eine Bafög-Erhöhung im nächsten Jahr.

Das geht aus einem in Berlin kursierenden Papier der Koalitionsarbeitsgruppe Bildung, Forschung und Innovation hervor. Erwogen wird demnach eine Anhebung der im Bafög enthaltenen Wohnkostenpauschale für Studierende, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, von derzeit 380 auf 440 Euro im Monat zum Wintersemester 2026/27.

Ob und in welcher Form der Vorschlag in einen endgültigen Koalitionsvertrag von Union und SPD einfließt, ist offen. Darüber beraten die Chefverhandler der Parteien ab Freitag in der nächsten Runde der Koalitionsgespräche. Die Vorschläge der Arbeitsgruppen stehen generell unter Finanzierungsvorbehalt.

27. März, 14 Uhr: Koalitions-Unterhändler wollen Verschärfungen bei Migration

Unterhändler von CDU/CSU und SPD planen Verschärfungen der Migrationspolitik.

Nach einem kursierenden Entwurf der AG Innen, Recht, Migration und Integration wollen sie unter anderem die Reihe sicherer Herkunftsstaaten ausweiten, in die Menschen leichter abgeschoben werden können. "Wir beginnen mit der Einstufung von Algerien, Indien, Marokko und Tunesien." Eine Erweiterung soll ständig geprüft werden, heißt es in dem Papier, an dem es noch Änderungen im Detail gegeben haben könnte.

26. März, 18.02 Uhr: Festhalten am Kohleausstieg bis 2038

Die Unterhändler von CDU/CSU und SPD wollen am Kohleausstieg spätestens 2038 festhalten.

Differenzen gibt es bei der künftigen Rolle der Atomkraft. Ihr schreibt nur die Union eine möglicherweise "bedeutende Rolle" zu. Sie will auch prüfen, ob die zuletzt abgeschalteten Kernkraftwerke wieder in Betrieb gehen könnten.

Die Belastungen durch den steigenden CO2-Preis, der Tanken und Heizen teurer macht, wollen die Verhandler ausgleichen. "Die CO2-Einnahmen geben wir an die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen zurück", heißt es in dem Papier.

26. März, 15.41 Uhr: Unterhändler von Union und SPD für CO2-Speicherung

Überlegungen innerhalb der werdenden schwarz-roten Koalition zur künftigen Klimapolitik lösen Kritik aus.

Grünen-Politiker und Umweltverbände fürchten nach Bekanntwerden eines Entwurfs der Arbeitsgruppe Klima und Energie Abschwächungen beim Klimaschutz. Dabei geht es insbesondere um Passagen zum Umgang mit Treibhausgasen.

"Die Klimaziele erreichen wir vorrangig durch Reduktion von CO2, zusätzlich durch Anrechnung negativer Emissionen", heißt es in dem Papier - also durch Einsparungen von Kohlendioxid (CO2) und dessen Entnahme aus der Atmosphäre. Die Unterhändler von CDU und CSU wollen weitergehen: Sie wollen dabei auch auf "glaubwürdige CO2-Reduzierung in Partnerländern" setzen. Die Umweltorganisation Germanwatch kritisierte: "Eine Abwälzung der eigenen Verantwortung auf andere Staaten wäre ungerecht."

26. März, 14.51 Uhr: Weidel lädt Klöckner erneut in AfD-Fraktion ein

Die AfD im Bundestag hat die neu gewählte Parlamentspräsidentin Julia Klöckner (52) in eine ihrer nächsten Fraktionssitzungen eingeladen.

"Unsere Einladung zu einem Austausch in unserer Fraktion steht. Wir freuen uns, wenn Frau Klöckner es einrichten kann, in eine unserer nächsten Sitzungen zu kommen", sagte Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel (46) dem "Tagesspiegel". "Das Thema des Umgangs mit der AfD als zweitstärkste Kraft im Deutschen Bundestag ist aus unserer Sicht ein dringendes", fügte sie hinzu.

26. März, 12.58 Uhr: Wüst enttäuscht über Wahlergebnis seiner Union

Knapp einen Monat nach der Bundestagswahl hat sich NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (49, CDU) enttäuscht über das Abschneiden seiner Partei gezeigt.

"Wir können als Union insgesamt mit dem Wahlergebnis nicht zufrieden sein. Wir haben uns mehr vorgenommen", sagte er am Dienstagabend in der ARD-Sendung "Maischberger".

CDU und CSU wurden bei der Wahl im Februar mit insgesamt 28,5 Prozent der Zweitstimmen stärkste Kraft. Dass die Ampel-Parteien im Vergleich zu 2021 fast 20 Prozentpunkte verloren hätten, die Union aber nur knapp vier Prozentpunkte dazu gewann, "dann ist das kein gutes Ergebnis", sagte er. "Friedrich Merz hat selber von 35 Prozent und mehr gesprochen, was drin sein sollte."

26. März, 12.55 Uhr: Beauftragter fordert Teil des 500-Milliarden-Topfs für Erinnerung

Von den geplanten 500 Milliarden Euro für Infrastruktur sollte aus Sicht des Antiziganismusbeauftragten auch Geld in die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten fließen.

"Gedenkstätten wie Buchenwald oder Auschwitz sind als Teil der demokratischen Infrastruktur zu verstehen", erklärte der Bundesbeauftragte Mehmet Daimagüler in Berlin. Er bezog sich darauf, dass Gelder aus dem gerade vereinbarten schuldenfinanzierten Sondervermögen ausdrücklich auch für Bildung gedacht seien.

26. März, 11.38 Uhr: Kritik von Grünen an Plänen zum Deutschlandticket

Von den Grünen kommt Kritik an Plänen von Unterhändlern von Union und SPD zum Deutschlandticket.

"Wenn das Deutschlandticket teurer wird, dann wird der Weg zur Arbeit mit dem ÖPNV teurer und das Auto wieder attraktiver", sagte die Grünen-Haushälterin Paula Piechotta (38) der Deutschen Presse-Agentur. "In der Folge werden wir wieder mehr Stau, mehr CO2-Ausstoß und ungesündere Luftwerte in den Städten sehen." Bei Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) und SPD-Chef Lars Klingbeil (47) seien Klimaschutz und Verkehrswende verloren. "Es werden bittere vier Jahre für alle, die lieber Bahn, Bus oder Rad fahren statt Auto."

26. März, 11.35 Uhr: Laut Klöckner steht es Abgeordneten frei, AfD-Kandidaten abzulehnen

Die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52) hat das Parlament für seine Entscheidung verteidigt, den AfD-Kandidaten für das Amt ihres Stellvertreters abzulehnen.

"Wenn man Mehrheitsentscheidungen eines Parlaments zum Beispiel als Kartell abtut, dann hat man die Demokratie nicht verstanden und da schreite ich zum Beispiel auch ein", sagte die CDU-Politikerin dem Deutschlandfunk. Von einem "Kartell" der anderen Parteien gegen ihren Kandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten hatte etwa der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, gesprochen.

26. März, 8.53 Uhr: AfD rückt bei Umfrage-Knaller gefährlich nahe an Union

Gut einen Monat nach der Bundestagswahl liegt die AfD einer YouGov-Umfrage zufolge nur noch knapp hinter der Union.

CDU und CSU kommen in der Sonntagsfrage auf 26 Prozent, die AfD auf 24 Prozent. Bei der Bundestagswahl am 23. Februar hatte die Union noch 28,5 Prozent der Zweitstimmen geholt, die AfD als zweitstärkste Kraft auf 20,8 Prozent erreicht.

Die SPD kommt in der Umfrage auf 15 Prozent, etwas weniger als die 16,4 Prozent vom Wahltag. Die Grünen können mit 12 Prozent können etwa ihr Wahlergebnis (11,6) halten. Die Linke legt hingegen nochmals auf 10 Prozent zu (8,8 Prozent). Das Bündnis Sahra Wagenknecht, das hauchdünn den Einzug ins Parlament verpasst hatte, kommt bei YouGov auf 5 Prozent. Die FDP landet bei 3 Prozent. Auch sie hatte mit 4,3 Prozent die Wiederwahl in den Bundestag verfehlt.

26. März, 8.41 Uhr: Koalitions-Arbeitsgruppe für besseren Mieterschutz

Unterhändler von Union und SPD wollen Mieter effektiver vor überhöhten Mieten schützen.

In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Papier der Arbeitsgruppe Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen heißt es nicht nur, die Mietpreisbremse solle für zunächst zwei Jahre verlängert werden. Eine Expertengruppe soll bis Ende 2026 auch ein Bußgeld für Vermieter vorbereiten, die sich nicht an diese Vorschrift halten. Die Mietpreisbremse begrenzt in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt die Mieten in neuen Verträgen.

26. März, 8.38 Uhr: Parlament bildet Gesellschaft laut Klöckner nicht ganz ab

Die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52) räumt ein, dass sich die Gesellschaft in ihrer Breite nicht komplett im neugewählten Parlament widerspiegelt.

"Die Gesellschaft ist in ihrer Vielfalt nicht gänzlich abgebildet", sagte die CDU-Politikerin in den ARD-"Tagesthemen". "Und dass wir so wenig Frauen haben, das ist nicht nur bedauerlich – ich halte das auch für einen Nachteil bei der Gestaltung von Politik", fügte Klöckner hinzu. Frauen machen weniger als ein Drittel der 630 Abgeordneten aus. Das ist nochmals etwas weniger als in der vorherigen Legislaturperiode.

26. März, 8.34 Uhr: Koalitions-Arbeitsgruppe will Reformen bei Bahn und Autobahn

Unterhändler von CDU, CSU und SPD schlagen Reformen bei der Deutschen Bahn und der Autobahn GmbH vor.

Mittelfristig solle es eine grundlegende Bahnreform geben, geht aus dem Papier der Arbeitsgruppe Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Weiter heißt es, sowohl beim Bahn-Konzern als auch bei der Infrastruktursparte InfraGO solle eine "Neuaufstellung von Aufsichtsrat und Vorstand" erfolgen mit dem Ziel, mehr Fachkompetenz abzubilden und eine Verschlankung zu erreichen.

26. März, 8.32 Uhr: Bundestagspräsidium - AfD erwägt Aufstellung weiterer Kandidaten

Die AfD-Fraktion könnte nach dem Scheitern von Gerold Otten (69) weitere Kandidaten für das Amt eines Vizepräsidenten des neuen Bundestags aufstellen.

"Ich gehe davon aus, dass wir das machen werden", sagte der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Tino Chrupalla (49), auf die Frage, ob es weitere Kandidaten geben wird. Die Partei werde nun darüber beraten.

25. März, 18.01 Uhr: Steinmeier überreicht Scholz-Regierung Entlassungsurkunden

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69, SPD) hat die scheidende Regierung um Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) für ihr Krisenmanagement gewürdigt.

Vor der Aushändigung der Entlassungsurkunden an Scholz und seine 14 Minister erinnerte Steinmeier im Schloss Bellevue an die Corona-Pandemie, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, den Angriff der Hamas auf Israel und den anschließenden Gaza-Krieg. "Sie als Bundesregierung mussten sehr oft sehr schnell und entschlossen handeln", sagte der Bundespräsident. "Sie mussten unbekanntes Terrain begehen und neue Wege suchen."

25. März, 17.16 Uhr: Merz will keine Verhandlungen über Ampel 2.0

Unionsfraktionschef Friedrich Merz (69, CDU) fordert vor der nächsten Phase der Koalitionsverhandlungen von der SPD die Bereitschaft zum Politikwechsel in den Bereichen Migration, Wirtschaft, Staatsfinanzen sowie Energie- und Umweltpolitik.

Dies sei der Auftrag, dem sich die Verhandler jetzt stellen müssten, sagte der wohl künftige Kanzler am Rande der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags dem Fernsehsender "Phoenix". "Ich habe den sicheren Eindruck, dass auch die Sozialdemokraten das verstanden haben", fügte der CDU-Vorsitzende hinzu.

"Es wird hier nicht die Ampel 2.0 verhandelt, sondern es wird eine neue Bundesregierung unter der Führung der Union verhandelt", sagte Merz. "Die SPD weiß, dass sie sich in vielen Bereichen hier bewegen muss."

25. März, 16.05 Uhr: Bundestag wählt vier Vizepräsidenten - AfD-Mann fällt durch

Nach der Wahl der CDU-Politikerin Julia Klöckner (52) hat der neue Bundestag in seiner ersten Sitzung auch vier Stellvertreter bestimmt.

In das Präsidium des Parlaments gewählt wurden Andrea Lindholz (54, CSU), Josephine Ortleb (38, SPD), Omid Nouripour (49, Grüne) und Bodo Ramelow (69, Linke). Der AfD-Kandidat Gerold Otten (69) erhielt nicht die nötige Stimmenzahl und scheiterte.

25. März, 15.23 Uhr. Söders Wunschkandidat will nicht Bundesagrarminister werden

Der Wunschkandidat von CSU-Chef Markus Söder (58) für das Amt des Bundesagrarministers gibt auf: Bayerns Bauernpräsident Günther Felßner (58) zieht sich aus dem Rennen zurück.

Das teilte der CSU-Politiker Felßner überraschend in einer persönlichen Erklärung in München mit. Vorausgegangen waren breite Proteste von Umwelt- und Tierschützern gegen Felßners mögliche Kür, die am Montag in einer Aktion auf Felßners Hof gipfelten: Aktivisten der Organisation "Animal Rebellion" protestierten direkt auf dem Gelände – die Polizei ermittelt nach Angaben eines Sprechers wegen Verdachts auf Hausfriedensbruch.

25. März, 14.53 Uhr: Klöckner fordert "Optimismus-Ruck" in Deutschland

Die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52, CDU) fordert konsequente Reformen und mehr Optimismus in Deutschland.

Das Land kämpfe um seine internationale Wettbewerbsfähigkeit und damit um Wachstum, Wohlstand, Arbeitsplätze und Nachhaltigkeit, sagte die CDU-Politikerin in der ersten Rede nach ihrer Wahl ins protokollarisch zweithöchste Staatsamt nach dem Bundespräsidenten. "Die Bürgerinnen und Bürger, die erwarten von uns, dass wir ihre Probleme und Sorgen angehen. Sie wollen konsequente Reformen, auch in der Politik selbst."

25. März, 13.38 Uhr: CDU-Politikerin Julia Klöckner zur Präsidentin gewählt

Die CDU-Politikerin Julia Klöckner (52) ist neue Bundestagspräsidentin.

In der konstituierenden Sitzung des Parlaments wählten die Abgeordneten die 52-Jährige mit großer Mehrheit in das zweithöchste Staatsamt. Auf die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin entfielen 382 Ja- und 204 Nein-Stimmen, es gab 31 Enthaltungen und 5 ungültige Stimmen.

25. März, 12.32 Uhr: Gysi-Kritik an israelischer Regierung - Zweistaatenlösung

Der Linke-Politiker Gregor Gysi (77) hat seine Kolleginnen und Kollegen als Alterspräsident des neuen Bundestages aufgefordert, sich im Nahostkonflikt verstärkt für eine Zweistaatenlösung einzusetzen.

Deutschland habe wegen seiner Geschichte und der in der Nazizeit getöteten sechs Millionen Jüdinnen und Juden eine besondere Verantwortung für einen souveränen, unabhängigen und sicheren jüdischen Staat, sagte Gysi in Berlin bei der Eröffnung der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages. Aber auch die Palästinenserinnen und Palästinenser hätten ein Recht auf ein Zuhause, auch ihnen gegenüber habe Deutschland besondere Verantwortung.

25. März, 12.28 Uhr: Bundeskanzler soll sich laut Gysi beim Osten entschuldigen

Der Linken-Politiker Gregor Gysi (77) hat in seiner Rede als Bundestags-Alterspräsident den künftigen Bundeskanzler aufgefordert, sich bei den Ostdeutschen für Fehler bei der Deutschen Einheit zu entschuldigen.

"Das gäbe einen wirklichen Ruck bei der Herstellung der inneren Einheit", sagte Gysi bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags.

25. März, 12.20 Uhr: Gysi schlägt neue Beratungsgremien vor

Der Alterspräsident des neuen Bundestags, Gregor Gysi (77), hat sich für die Einrichtung "überparteilicher Gremien" beim Parlament ausgesprochen, um Lösungsvorschläge für wichtige Politikfelder zu erarbeiten.

Dort könnten offen, ehrlich und ohne Öffentlichkeit bestimmte Fragen erörtert werden, sagte der Linke-Politiker in seiner Ansprache zur Eröffnung der Wahlperiode. Als Themen für solche Gremien nannte Gysi eine sichere künftige Rente, Fragen der Steuergerechtigkeit, die Finanzierung des Gesundheitswesens und eine Reform für weniger Bürokratie.

25. März, 12.03 Uhr: Alterspräsident Gysi mahnt zu gegenseitigem Respekt

Als Alterspräsident des Bundestags hat der Linken-Politiker Gregor Gysi (77) alle Abgeordnete aufgefordert, den jeweils anderen Standpunkt zu respektieren.

Zugleich appellierte Gysi an die Mitglieder des Bundestags, einfacher und bürgernäher zu sprechen. "Im Übrigen müssen wir alle ehrlicher werden", forderte der 77-Jährige.

25. März, 11.11 Uhr: Gysi eröffnet erste Sitzung - Protest von AfD

Der im Februar neu gewählte Bundestag ist zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten.

30 Tage nach der Wahl begann damit die 21. Wahlperiode. Alterspräsident Gregor Gysi (77) eröffnete die konstituierende Sitzung. Der Linke-Politiker ist der Abgeordnete mit den meisten Jahren im Bundestag.

Die AfD-Fraktion beantragte zu Beginn der Sitzung eine Änderung der Geschäftsordnung, damit der älteste Abgeordnete Alterspräsident wird. Diese Regelung galt vor 2017. Ältester Abgeordneter ist der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland (84). Schon bei der konstituierenden Sitzung des Bundestages 2021 hatte die AfD einen solchen Antrag gestellt und war damit gescheitert.

25. März, 11.10 Uhr: Steinmeier bereitet Entlassung der Regierung Scholz vor

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) hat Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) gebeten, seine Amtsgeschäfte nach der für den Nachmittag geplanten Entlassung der gesamten Regierung bis zur Ernennung eines neuen Kabinetts weiterzuführen.

Das teilte das Bundespräsidialamt mit. Damit ist der erste formelle Schritt zu einem Regierungswechsel vollzogen.

Nach der Konstituierung des neuen Bundestags heute Vormittag wird Steinmeier dem Kanzler und seinen 14 verbliebenen Ministern gegen 17.30 Uhr die Entlassungsurkunden aushändigen. Das schreibt das Grundgesetz in Artikel 69 vor: "Das Amt des Bundeskanzlers oder eines Bundesministers endigt in jedem Falle mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages", heißt es da.

25. März, 10.56 Uhr: Koalitions-Unterhändler wollen Heizungsgesetz abschaffen

In den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD schlagen Unterhändler eine Abschaffung des Heizungsgesetzes vor.

Wie das Portal "Table Media" berichtete, einigte sich darauf die Arbeitsgruppe Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen. Der Bericht wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Kreisen der Arbeitsgruppe bestätigt. Das bedeutet aber keine endgültige Einigung, über das Papier beraten nun die Chefverhandler der Parteien. Generell stehen zudem Vorschläge aus den Arbeitsgruppen unter Finanzierungsvorbehalt.

25. März, 6.45 Uhr: Erste Sitzung - Linken-Politiker Gysi als Alterspräsident

Als Gregor Gysi (77) 1966 in der DDR den Abschluss als Facharbeiter für Rinderzucht machte und im Dezember 1989 zum Vorsitzenden der SED im zerfallenden zweiten deutschen Staat gewählt wurde, konnte er sich wohl kaum vorstellen, einmal als Alterspräsident des Deutschen Bundestages eine Wahlperiode zu eröffnen. Nun wird er es tun und in die Fußstapfen des inzwischen gestorbenen Wolfgang Schäuble (†81, CDU) treten.

Alterspräsident ist das Mitglied des Bundestages, das die meisten Abgeordnetenjahre vorweisen kann. Seine Aufgabe ist es, die erste Sitzung bis zur Wahl eines neuen Bundestagspräsidenten oder einer -präsidentin zu leiten. Dazu gehört es, in Abstimmung mit den Fraktionen die Schriftführer zu ernennen. Üblicherweise hält der Alterspräsident auch eine Rede.

25. März, 6.22 Uhr: Gesundheitswesen für Ernstfall vorbereiten

Die Gesundheitsversorgung in Deutschland muss aus Sicht des Grünen-Experten Janosch Dahmen umfassend für die akute Bedrohungslage durch Russland gewappnet werden.

Der Bundestagsabgeordnete sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Unser System ist auf planbare Eingriffe ausgelegt – nicht auf eine Massenanzahl an Verwundeten und schon gar nicht auf die Versorgung unter anhaltenden Drohnenangriffen oder gar Artilleriebeschuss".

Die Großmachtfantasien des russischen Präsidenten Wladimir Putin (72) ließen keinen Zweifel, dass auch Deutschland von Krieg betroffen sein könnte, machte Dahmen deutlich. "Wir müssen deshalb in der Lage sein, im Ernstfall bis zu 1000 Verletzte pro Tag in Deutschland zu versorgen. Als Notfallmediziner weiß ich: Das gelingt nur mit systematischer Vorbereitung."

24. März, 20.23 Uhr: Merz: In Koalitionsverhandlungen wächst das Vertrauen

Unionsfraktionschef Friedrich Merz ist bemüht, den Eindruck tiefer Verwerfungen bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD zu zerstreuen.

"Die Atmosphäre wird beständig besser, und das Vertrauen wächst. Und dieses Vertrauen brauchen wir zueinander", wurde der voraussichtlich nächste Kanzler von Teilnehmern einer Sitzung der neuen Unionsfraktion im Bundestag mit Blick auf das persönliche Miteinander zitiert. Die Verhandlungen seien derzeit in einer völlig normalen Phase.

Aus einigen der Arbeitsgruppen gebe es ausdrücklich sehr gute Ergebnisse, sagte der CDU-Vorsitzende demnach. "An anderer Stelle müssen wir noch nacharbeiten." Man lasse sich nicht unter Zeitdruck setzen. Merz betonte: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das gut gelingt."

24. März, 12.42 Uhr: CSU nominiert Lindholz als Vizepräsidentin des Bundestages

Einen Tag vor der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages hat die CSU mit der Innenexpertin Andrea Lindholz (54) ihre Kandidatin für das Amt einer Bundestagsvizepräsidentin nominiert.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen schlägt die CSU-Landesgruppe die 54-Jährige bei einer Gegenstimme für das Amt vor. Morgen soll die bisherige CDU-Schatzmeisterin Julia Klöckner (52) nach dem Willen der Union zur Bundestagspräsidentin gewählt werden. Auch die Wahl der Stellvertreterinnen und Stellvertreter steht dann an.

24. März, 12.40 Uhr: Rechnungshöfe besorgt über Giga-Schuldenpaket

Die 16 Rechnungshöfe der Länder haben große Sorgen wegen des Schuldenpakets geäußert, das von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden ist.

Es handele sich um die größte Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der 16 Landesrechnungshöfe. "Die Finanzierung von Kernaufgaben des Staates über Schulden muss die Ausnahme bleiben", sagte der Vorsitzende der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten, Kay Barthel, aus Sachsen-Anhalt. Laut Berechnungen des Bundesrechnungshofes entstünden durch die gigantische Neuverschuldung dauerhaft zusätzliche Zinsausgaben von zwölf Milliarden Euro pro Jahr, sagte er.

24. März, 12.36 Uhr: Union über Verhandlungen: Gründlichkeit vor Schnelligkeit

Die Union sieht nach dem Ende der Arbeitsgruppenphase in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD noch tiefgreifende Differenzen und warnt vor unnötigem Zeitdruck.

Es gebe "sowohl beim Migrationsthema als auch bei der Innenpolitik insgesamt unterschiedliche Sichtweisen", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (51), vor Beratungen der CDU-Spitze in Berlin.

Man könne aber durchaus zu Kompromissen kommen, ergänzte der CDU-Politiker. "Es wäre also völlig verfrüht, jetzt da etwas Konkretes zu sagen. Wir sind mitten in den Verhandlungen und die werden uns vermutlich auch noch einiges abverlangen."

24. März, 6.21 Uhr: Landeschef fordert Gleichberechtigung in der Regierung

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (51) hat sich dafür ausgesprochen, dass im künftigen Bundeskabinett Frauen und Männer gleichberechtigt berücksichtigt werden.

Der CDU-Politiker bejahte eine entsprechende Frage in einem "Tagesspiegel"-Interview. "Frauen müssen in der CDU genauso viel Macht haben wie Männer. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass der Frauenanteil in unserer Fraktion auf nur noch 22,6 Prozent gesunken ist." Über Personalfragen zu einem Kabinett unter dem wahrscheinlich nächsten Kanzler Friedrich Merz (69, CDU) wollte Günther nicht spekulieren.

22. März, 15.48 Uhr: AfD-Fraktion will Bundestagsvize

Die AfD-Fraktion wählt in einer Sitzung am Montag einen Abgeordneten aus ihren Reihen, der sich um das Amt des Bundestagsvizepräsidenten bewerben soll.

Wie ein Fraktionssprecher auf Anfrage mitteilte, haben fünf Männer zumindest Interesse an einer Kandidatur bekundet: Malte Kaufmann (48), Michael Kaufmann (60), Jochen Haug (52), Gerold Otten (69) und Karsten Hilse (60). Nach Angaben des Sprechers wollen sich die fünf Abgeordneten bis zur Sitzung verständigen, wer sich von ihnen intern zur Wahl stellt. Am Dienstag konstituiert sich der neue Bundestag.

22. März, 11.45 Uhr: Grundgesetzänderung für Finanzpaket tritt in Kraft

Das riesige Finanzpaket, mit dem der Staat über neue Schulden Milliardenbeträge in Verteidigung und Infrastruktur investieren will, kann in Kraft treten.

Einen Tag nach der Zustimmung des Bundesrates hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes unterzeichnet. Das teilte das Bundespräsidialamt mit. Es muss jetzt nur noch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden.

22. März, 8.15 Uhr: Vorschlag aus dem Norden: Bekannten Verteilungsschlüssel nutzen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (51, CDU) sprach sich im RND und im ZDF-"Heute Journal" dafür aus, die Mittel aus dem Sondervermögen über den sogenannten Königsteiner Schlüssel zu verteilen.