Stadtrat streitet um Straßen-Namen: Wer hat die Ehre verdient und wer eher nicht?

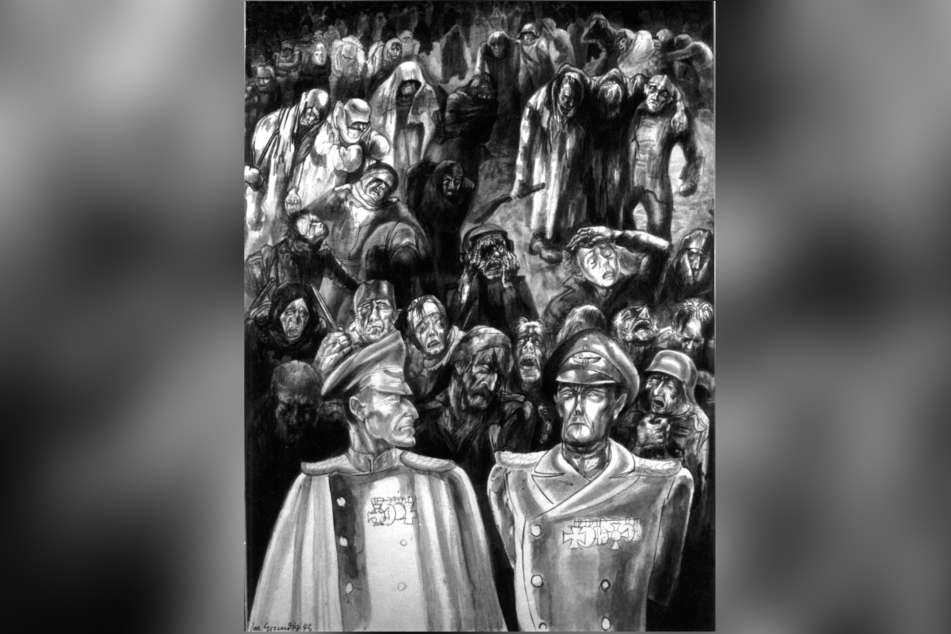

Dresden - Nach wem sollen neue Straßen und Plätze benannt werden? Immer wieder kommt es dabei zu teils erbitterten Auseinandersetzungen. So musste nach drei Jahren jetzt sogar der Stadtrat entscheiden, ob 50 Meter Asphalt in der Johannstadt nach der Dresdner Künstlerin Lea Grundig (1906-1977) benannt werden dürfen. Nicht der einzige Namens-Streit.

Es geht um eine kleine Straße zwischen Käthe-Kollwitz-Ufer und Florian-Geyer-Straße, die im Zuge von neu gebauten Wohnhäusern errichtet wurde.

Schon vor drei Jahren hatte der zuständige Stadtbezirksbeirat Altstadt dafür den Namen "Lea-Grundig-Straße" vorgeschlagen.

Die Malerin und Frau des Künstlers Hans Grundig (1901-1958) war im Dritten Reich als Jüdin, Kommunistin und "entartete" Künstlerin verfolgt worden. Vor ihrer Deportation floh sie nach Palästina, kehrte 1949 nach Dresden zurück, erhielt eine Professur an der Hochschule der Bildenden Künste.

Ihre Biografie weist ab hier Widersprüchlichkeiten auf, die Verwaltung sprach sich darum gegen eine "Lea-Grundig-Straße" aus.

Die genaue Geschichte ist noch unklar

"Es gibt sehr unterschiedliche Einschätzungen zum Wirken Grundigs in der DDR-Zeit als Mitglied entsprechender Institutionen", so Baubürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne) im Stadtrat.

Dabei geht es um ihre Rolle als Präsidentin des Verbandes Bildender Künstler (1964-1970) und "Funktionärin" als Mitglied des Zentralkomitees der SED.

Grundig ließ sich zudem vorübergehend als "geheimer Informator" von der Stasi anheuern, ging teils gegen ihr unliebsame Künstler vor. Letztlich brachten auch zwei beauftragte Gutachten keine abschließende Klarheit.

"Sie war nicht nur Künstlerin, sondern in ihrer zweiten Lebenshälfte auch Funktionärin", so Mario Schmidt (48, CDU). Es gebe noch eine ganze Menge zu erforschen und man dürfe nicht voreilig eine Straße nach ihr benennen.

Tilo Wirtz (55, Linke) setzte sich wegen ihres dreifachen Verfolgungsleidens während der NS-Zeit für Lea Grundig ein. Doch am Ende folgte eine Mehrheit (30 Ja, 27 Nein) dem CDU-Antrag, die Straße wie das anliegende Käthe-Kollwitz-Ufer zu benennen. Wirtz sprach von einer Missachtung des Stadtbezirksbeirates und "fehlender Reife in dieser Stadt".

Verschoben wurde die Entscheidung um das Areal am neuen Verwaltungszentrum. Hier streiten die Räte noch über Rudolf-Friedrichs-Platz (nach dem Dresdner OB Rudolf Friedrichs, 1892-1947) oder Familie-Arnhold-Platz (nach der Dresden unterstützenden jüdischen Unternehmerfamilie).

Titelfoto: Ove Landgraf